計画無痛分娩を予定しているけど、どんな持ち物が必要かな?陣痛バッグも用意すべき?

計画無痛分娩を予定している方に、筆者が用意した入院バッグ・陣痛バッグの中身を実際に使ったかどうかを含めて紹介します。

筆者自身は、第一子で自然分娩、第二子で計画無痛分娩を出産していますので、両方の経験談をもとにまとめています。

病院によって、あらかじめ用意してあるもの、逆に用意すべきものが決まっていますので、それとあわせて取捨選択しましょう。

計画無痛分娩に陣痛バッグは必要か?

まず、計画無痛分娩は事前入院だから、陣痛バッグは不要なのでは?という意見があります。

しかし、私は陣痛バッグも用意しました。

その理由は以下の2点です。

それぞれ、もう少し詳しく解説します。

計画入院日より早く陣痛が来る可能性もある

計画無痛分娩は、子宮口が開き始めていたり、赤ちゃんがおりてきたりなど、お産が進みそうなギリギリのところで予約する場合が多いです。

ですので、入院する前日に陣痛が来てしまった!という話もよくあります。

そのまま自然分娩や自然無痛分娩に進んだ時、陣痛バッグがないと大変不便です。

陣痛が来てから荷物の仕分けなおしは、焦って間違える可能性があるので避けましょう。

お産の間は自分で荷物を取り出せない

予定通り入院できたとしても、お産の時に、すべての荷物がつめこまれた大きなキャリーケースから荷物を出し入れすることは難しいです。

麻酔中は体を起こすこともできないので、家族や助産師さんに取り出してもらう場面もあるでしょう。

誰かに出し入れを頼む時に説明しやすいよう、出産用と入院用を分別して用意しておくことが大切です。

陣痛バッグと入院バッグの分け方

普通分娩の場合は、陣痛バッグはお産用のグッズのみで、着替えなどは入院バッグに入れるので、陣痛バッグは比較的コンパクトだと思います。

計画無痛分娩の場合は、当日中に生まれない可能性もあるので、陣痛バッグにも多めに着替えをいれておき、生まれた後に未使用分を入院バッグに移すのがおすすめです。

出産後すぐ家族に入院バッグを持ってきてもらい、不要になった荷物は陣痛バッグにつめて持ち帰ってもらうと、退院時に身軽になります。

上記のような観点で分けておくと、病院であわててバッグを漁る必要もなくなりますよ。

陣痛バッグの中身

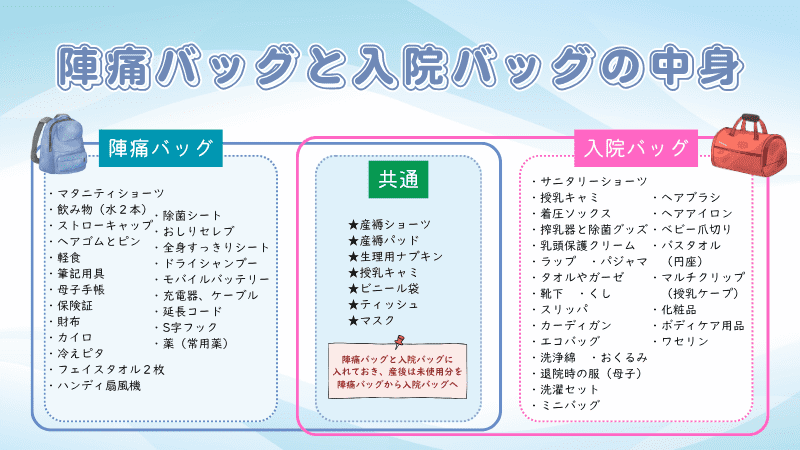

では、実際に用意したアイテムは以下です。

陣痛バッグと入院バッグ両方にそれぞれ入れておくものは、★印をつけています。

陣痛バッグの中で使用しなかった分は、出産後に必要な分だけ入院バッグに移し替えればOKです。

| 産褥ショーツ★ | 産褥パッド★ | ナプキン★ | ビニール袋★ | 授乳キャミ★ |

| ティッシュ | マスク | マタニティショーツ | 飲み物 (水2本) | ストローキャップ |

| ヘアゴムとピン | 軽食 (ゼリー、カロリーメイトなど) | 筆記用具 | 母子手帳 | 保険証 |

| 財布 | カイロ | 冷えピタ | 除菌シート | おしりセレブ |

| 全身すっきりシート | ドライシャンプー | モバイルバッテリー | 充電器とケーブル | 延長コード |

| S字フック | 薬 (日常的に使っているもの) |

この中で、持って行って良かったものやおすすめの商品をご紹介します。

産褥ショーツ

産褥ショーツは、非常に短期間の使用になりますので、あまり買いたくない方も多いと思います。

私の場合は、3枚持参+1枚産院から支給で4枚用意しておりましたが、入院中は毎日産褥ショーツでしたので、余ることはありませんでした。

悪露がすぐに少なくなればサニタリーショーツでも問題ないですが、どうなるかわからないので念のため入院日数分は用意することをおすすめします。

定価で買うのがもったいないという方は、嫌でなければフリマアプリで買うのも安上りです。

おしりセレブ

計画無痛分娩の場合、麻酔開始後はお風呂に入れない可能性があるため、体を綺麗にするためのシート類はあると便利です。

おしりセレブのおかげで、会陰切開・会陰裂傷の傷が痛くてウォッシュレットが使えない場合でも、優しくおさえ拭きして清潔に保つことができました。

退院後も会陰の痛みが治まるまで愛用していたので、ネットショップなどで安くまとめ買いするのがおすすめ。

全身すっきりシートとドライシャンプー

私は麻酔開始当日に出産に至らなかったため、途中で中断し産院で1泊しました。

お風呂に入れないので、体や髪を拭きとって綺麗にできるシートは重宝しました。

ドライシャンプーはスプレータイプもありますが、かさばるのでシートタイプが便利です。

延長コード(クリップ)

コンセントの位置が枕元にあるかわからないので、延長コードを持っておくと、携帯電話を手元においておけます。

いざというとき家族にすぐ連絡する必要があるので、スマホを手元においておけるように念のためバッグに入れておきましょう。

クリップ付きの延長コードだと、ベットフレームやテーブルに固定できて抜けにくく安心です。

入院バッグの中身

次に、入院バッグの中身をご紹介します。

| サニタリーショーツ | 授乳キャミ | 着圧ソックス | 搾乳器(除菌グッズも) | 乳頭保護クリーム |

| ラップ | パジャマ | ハンドタオルやガーゼ | 靴下 | くし |

| スリッパ | カーディガン | エコバッグ | 洗浄綿 | 退院時の服 |

| おくるみ | ベビー服 | 洗濯セット(洗剤・ハンガー・ジップロックなど) | ミニバッグ | フェイスパック |

| ヘアブラシ | ヘアアイロン | 爪切り(ベビー用) | バスタオル(円座クッション代用) | マルチクリップ(タオルとあわせて授乳ケープに) |

| 化粧品 | ボディケア用品(めぐリズム等) | ワセリン |

産院においてあっても、普段使いなれているものを敢えて持参したものもあります。

着圧ソックス

着圧ソックスは、第一子出産の時にもっていかずに後悔したアイテムです。

daccoのホットキュットという着圧ソックスをサイズ違いで2足用意しました。

私はやや細身ですが、S-Mサイズは結構きつく感じたので、細身の方もしくはしっかり引き締めたい方向け。

M-Lサイズは、普通体形かつ引き締めが苦手な方向けです。

搾乳器

第一子出産の時、産後3日目くらいに胸が張って辛かったので、今回持ち込みました。

手動より電動がおすすめですが、必要ない場合もあるので、産後の状況見て購入でもよさそうです。

基本産院で貸してもらえると思いますが、手動しか借りれない場合もあります。

手動は手が疲れて続かないので電動をおすすめします。

事前にどの搾乳器が良いか調べておいて、産後に必要だと感じたらすぐ購入し家族に持ってきてもらうのがベストです。

乳頭保護クリーム

最初の2週間くらいは頻回授乳で乳首に痛みを感じます。

これは母乳を飲ませる場合、多くのママさんが経験していることなので、乳頭保護クリームを用意しておくことをおすすめします。

好みは分かれますが、ピジョンのリペアニプルは、伸びもよく無臭でクセがないので、気にいって使っていました。

授乳に慣れれば、皮膚が強くなり痛みもなくなるので、とりあえず1本だけ持っておけばOKです。

ラップ

乳頭保護クリームを塗った上にラップすると効果的に保湿できるとのことで、15cm幅の小さいラップを用意しました。

実際クリームと一緒にたくさん使ったので持って行って正解でした!助産師さんにも「準備が良いね」と褒められましたよ♪

保湿が不要になっても、料理で使えるので用意しておいても無駄になりません。

洗浄綿

授乳時、乳首を拭き取る必要はないと言われていましたが、そのままラップで保護したら雑菌が増えそうで気になったので、軽く唾液を拭き取ってから乳頭保護クリームを塗っていました。

退院後も使用しますし、怪我の手当てや目元などのデリケートな部分を拭くのにも使えるので、持っていて損はないです。

子供が風邪をひくと目やにが大量に出ることがあり、いまだに洗浄綿にはお世話になっています。

おくるみ

生後間もなくは抱っこ紐が使えないことが多いので、おくるみを持っていくと便利です。

夜間の寝かしつけや防寒にも活用できます。

あまり知られていないですが、エルゴのスワドラーは、マジックテープで固定出来て、巻きやすくほどけにくいのでおすすめです。

おくるみの巻き方がよくわからない方や、抱いている途中でほどけないか心配という方におすすめです。

洗濯セット(洗剤・つけ置き袋・ピンチハンガー)

多くの産院に洗濯機があるので必須ではありませんが、下着など、共用の洗濯機では憚れる場合は念のため洗濯セットを持っていきましょう。

洗濯用のつけ置き袋は、乳頭保護器や搾乳器などの除菌用の袋としても使えるので、ミルトン等の除菌料もあわせて持っていくと良いです。

100円ショップのものやジップロックでもよいですが、私は以下のようなつけ置き袋を持参しました。

ハンガーは100円ショップで旅行用の折りたたみタイプが販売されていますよ。

爪切り

赤ちゃんは生まれた時から爪が伸びている場合も。

自分で顔を傷つけてしまうこともあるので、ハサミタイプの爪切りを用意しておくのがおすすめ。

今は100円ショップでも販売されていますし、以下のピジョンのベビーつめきりハサミは安定の使いやすさです。

マルチクリップ

タオルをマルチクリップでとめれば授乳ケープ代わりになります。

母乳が出るかわからないので授乳ケープを買うか迷うという場合は、フェイスタオルと100円ショップで買えるマルチクリップで代用してもよいです。

その後はおもちゃや帽子の落下防止アイテムとして使えます。

入院中の授乳で、来客時に人目が気になる!という方はぜひ取り入れてみてください。

使い捨てスリッパ

100円ショップの使い捨てスリッパを持っていきました。

第一子出産時、足がパンパンにむくんだ後、大量に足汗をかいて産院のスリッパがビショビショになり不快だったのです。

素材は、パイル生地の吸水性がよさそうなものを選びました。

退院時にそのまま捨てていけるので安い使い捨てのもので充分です。

ボディケア用品

自分自身のケアのため、入院中のリラックスアイテムは少なからず持っていきましょう。

アイマスクやむくんだ足をケアするシート、気分を上げるためにお肌に良いフェイスパックなどもおすすめです。

ワセリン

ワセリンは、退院後もおむつかぶれやよだれかぶれなどでお世話になるので、用意しておくと安心。

荷物になる場合は、小さいリップタイプがおすすめ。

ワセリンは口元用とおしり用、持ち歩き用と2~3本分けて持っていました。

気にならない方は良いですが、衛生的に分けたいと思われるなら、小さめ~中サイズを数本持っておいてもよいと思います。

出産準備の反省点

二回目の出産で、荷物も万端のつもりでしたが、それでも反省点はあります。

第二子出産で感じた反省点と必要なかったアイテムを紹介します。

ナプキンは気休め程度

産褥パッドをナプキンで代用しようというアイディアを採用しましたが、産褥パッドと比較するとあまりにも心もとないです。

産後の入院中に悪露が減ってきた場合に代用するくらいしか使い道がないので、持っていくにしてもごく少量でOKです。

パンツタイプのナプキンがおすすめという情報もありましたが、変えるためにいちいち着脱しなければならないのが面倒でした。

バスタオルは円座クッションの代わりにはならない

バスタオルをU字に置いて座ると円座クッションになるということで試してみましたが、まるで効果はありませんでした笑

軽度の会陰裂傷ならまだよいかもしれませんが、重症の場合はほぼ意味がないです。

素直に円座クッションを持参するか、産院で借りることをおすすめします。

下着は入院日数分用意できればベスト

下着は、病院の洗濯機が借りれたり、家族に洗濯してもらえれば2,3枚でよいと言われますが、実際のところ共用の洗濯機は気を遣うし、取り違えがあっても面倒なので使いませんでした。

家族に洗濯を頼みましたが、持って帰って洗って干して…ということは、また持ってきてもらうのに2日くらいかかるので、そのうちに退院になってしまいます。(コインランドリーに行ってもらえば即日ですが。)

結局、入院日数分用意して、もし汚れてしまった場合は、洗面所で洗って干しておくのが手っ取り早いと思いました。

乳頭保護器は念のため用意するのがおすすめ

授乳の痛みは、ほとんどの人が経験します。

ですが授乳は毎日何度も行うことになるため、痛くなってから乳頭保護アイテムを買うのでは、届くまでが本当に辛いです。

赤ちゃんに合わなければお金の無駄になる可能性があるので、絶対あったほうが良いとは言えませんが…私の場合はあらかじめ買っておけばよかったと思いました。

私が使用したのは、ピジョンのMサイズの乳頭保護器(ソフトタイプ)です。

薄手で肌になじみ、赤ちゃんも早く慣れてくれました。ケース付きで清潔に保管できるのも良い!

【まとめ】陣痛・入院バッグの準備は家族と協力すべき

私の場合の出産準備についてお伝えしましたが、実際は出産の状況によって、要るもの要らないものが変わってきます。

しかし、いろいろな人の意見を聞いて、そのすべてを準備していたら大荷物になってしまいます。

自分でもっていく分は必要最低限におさめつつ、持っていくか迷うものは、万が一のとき入院中に持ってきてもらえるように、準備だけすませて家族に託しておくことが大切です。

「準備したのに使わなかった」は足りたことになりますが、「準備しておけばよかった」では土壇場で困ってしまいますから、実際に持っていくかは別にしても事前に用意だけしておくと安心ですよ。

ぜひこの記事をご参考に準備を進め、安心して出産に臨んでくださいね。